صوفر

حيث يلتقي التاريخ الغني

بالجغرافيا النادرة!

جغرافية صوفر

في قلب جبل لبنان، وربما في قلب لبنان – بالتمام والكمال – وفي أعلى نقطة من جرد قضاء عاليه، وكما لو كانت واسطة العقد، ومفترق الطرق الإلزامي، بين جهات الوطن الأربع، تتموضع بلدة صوفر لكيلومترات ستة أو سبعة امتداداً، وكيلومترين عرضاً، لا أكثر، بين اتجاه البقاع شرقاً واتجاه العاصمة غرباً، وبين المتن شمالاً والشوف جنوباً.

وعلى مسافة لا تزيد عن 21 كيلومتراً عن العاصمة غرباً، و15 كيلومتراً عن شتورة (مركز محافظة البقاع) شرقاً، تمسك البلدة الاستراتيجية بمفارق الطرق التي تذهب في كل اتجاه. وعلى علو متدرج يصل إلى 1250 متراً، تتربع صوفر الجبلية على قمة هضبة حادة يستطيع الناظر من أعلاها أن يرى في نصف دائرة نصف جبل لبنان تقريباً، من بحر جبيل وبلدات هضاب صنين شمالاً إلى العاصمة بيروت وبحرها ومحيطها في الوسط، إلى عشرات البلدات والقرى الشوفية بدءاً من تلال الدامور الساحلية صعوداً إلى دير القمر وبعقلين وقرى العرقوب، فالشوف الأعلى وتومات نيحا، وصولاً إلى جزين المترامية في أقصى المشهد الجنوبي.

ومن شرفة “كورنيش صوفر”، المورفة بظلال الحور الباريسي الذي يكاد يبلغ المئة سنة من العمر، والممتد لثلاتة كيلومترات، تطل صوفر على بحر صنوبر وادي ’لا مارتين’ المتني، وقراه القرميدية السقوف، يمتد أمامك فتكادُ تحصي شجيراته واحدة واحدة، وصولاً إلى مياه البحر المتوسط الزرقاء الممتدة من شاطئ جبيل شمالاً إلى شاطئ الدامور والسعديات جنوباً.

أما جناحا صوفر، فجبل صنين من جهة وجبل الباروك وغابة أرزه الكبرى من جهة مقابلة، وبكامل ثلجهما الأبيض طيلة فصل الشتاء. وعليه، ففي وسع الساهر على إحدى شرفات قصور صوفر أن يستقبل القمر ساعة يولد من خلف ثلوج جبل الباروك ثم يودعه فجراً عند أبعد أفق حالم في المتوسط، ودون أن يغيب لحظة واحدة عن ناظريه. ولذلك، فقمرُ صوفر ليس كباقي الأقمار، ولن ترى ما يشبه جلال طلته، أو زرقة محياه، وبخاصة حين يكون بدراً.

وبعد، فليس غريباً في شيء أن تجعل فرنسا صوفر مقراً لسفارتها صيفاً (في حرج شربين مساحته 33 ألف متر مربع قبل أن تتخلى عنه قبل بضع سنين)، وأن يكون قصر الدونا ماريا (الإيطالي الطراز المعماري) مقراً صيفياً لرئيس الجمهورية اللبنانية في الخمسينيات، وأن يكون “فندق صوفر الكبير” مقر إقامة عشرات الحكام والقادة العرب منذ إنشائه سنة 1885، وإلى جواره سكة حديد بيروت – صوفر- شتورا تحمل من العاصمة، وحتى من مصر، قبل إنشاء الكيان الإسرائيلي، الساسة والتجار والصيارفة والفنانين يقضون في صوفر بعضاً من أحلى أيام فصل الصيف.

وإلى ذلك أيضاً، بضع عشرات أخرى من فيلات ومنازل لمعظم رؤساء الحكومة اللبنانيين السابقين، ولحكام وأمراء خليجيين وعرب، ولمواطنين من أطياف الوطن كافة، تتوزع جوانب البلدة الصيفية الصغيرة الهادئة، التي كانت شاهدة عيان لمعظم الأحداث العربية المعاصرة، منذ إقامة جمال باشا في فندق صوفر الكبير، إلى اجتماعات لجان تأسيس “جامعة الدول العربية”، إلى “اجتماع اللجنة العسكرية” غداة تأسيس الكيان الصهيوني، إلى قمم واجتماعات وأحداث سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة، إلى استضافة الشاعر الفرنسي لامارتين والريحاني وفريد الأطرش وأسمهان ولائحة طويلة من الشخصيات البارزة في كل مجال والتي اختارت صوفر مقر إقامة دائمة أو صيفية مؤقتة، لمناخها الصحي، أو الثقافي، أو السياسي، وفي فترة مبكرة جداً، فتشكلت في فندق صوفر الكبير، أو في الدونة ماريا، أو في فنادق وقصور أخرى جزء كبير من صورة لبنان والمنطقة العربية حتى صيف سنة 1976، حين أقفل قسراً كتاب صوفر “التاريخ الغني والجغرافيا النادرة”، على أمل أن يُفتح الكتاب الجميل ذاك من جديد، وبهمّة الشباب المحلي المخلص هذه المرّة، وفي طليعتهم رئيس البلدية الحالي الأستاذ كمال شيّا.

تاريخ صوفر

ظلّت صوفر حتى عام 1924 تعرف بعين صوفر، الوارد تعريفها في معجم اسماء المدن والقرى اللبنانيّة وتفسير معانيها، على أنها “عين صيّاد الطير من Sefra: طائر صغير أو عين العصفور، والجذر الذي يجب أن يرد إليه الاسم هو “صفر” وله معان عدّة: الصّفر ومنها العصفور، والصفرة (اللون) والصباح، والظفر. ويجب أن تكون إما عين العصفور Sefar، أو الصباح Scar.

في عام 1857م، حصل الكونت “ادمون دو برتوي”، وهو ضابط سابق في البحرية الفرنسية، مقيم في بيروت، من السلطنة العثمانية، على إمتياز شق طريق للعربات (الكارات) والحوافل (الدليجانس)، بين بيروت ودمشق، لصالح الشركة الفرنسية “شركة طريق الشام العثمانية”، بموجب الفرمان السلطاني المؤرخ في 20 تموز 1857، وبالفعل بدأت الشركة المذكورة العمل تحت إشراف المهندس الفرنسي ديمان، وكان تدشين الطريق البالغ طولها 112 كيلومتر وعرضها سبعة أمتار، في الاول من كانون الثاني عام 1863. وبهذا التدشين، ترسّخ دور عين صوفر كمحطة إستراحة أساسيّة على هذا الطريق، خاصّة وأنها آخر محطة قبل الصعود الى ممر ضهر البيدر بإتجاه البقاع فدمشق، وأقيم في عين صوفر وقتها خان أبو خطّار في رويسات صوفر وخان أبو زهران. ومع إنشاء خط سكّة الحديد بين بيروت ودمشق، التي افتتحتها “الشركة المساهمة العثمانية لخط بيروت دمشق الاقتصادي”، في الثالث من آب عام 1895، مخفضّة تكاليف النقل الى الثلث تقريباً، وبالتالي نمو حركة التبادل التجاري والتنقل بدافع السياحة أو الزيارة أو غيره من الدوافع، تكرّست عين صوفر واحدة من أهم المحطات على هذا الخط، ولا تزال بقايا محطة القطار ماثلة ليومنا هذا.

والحدث الأهم تأثيراً في تشكّل ونمو عين صوفر كقرية مأهولة، والواقع بين حدثي فتح طريق العربات وخط سكّة الحديد، كان إنشاء فندق صوفر الكبير عام 1885م، الذي شكّل حجر الزاوية، في قيام عين صوفر كقرية بحدّ ذاتها، وليس مجرد محطة إستراحة، إذ، ومع بدء العمل بفندق صوفر الكبير، بدأ المصطافون العرب واللبنانيّون، بتشييد منازل لهم في عين صوفر للاستمتاع بالهدوء واعتدال المناخ ونقاء الهواء، وهذا استتبعه قدوم كثر من أهالي قرى الجوار، بهدف تأمين المنتجات الزراعية والخدمات للمصطافين وأيضاً للعمل في فندق صوفر الكبير وغيره من الفنادق. واستمر المسار التصاعديّ لعين صوفر، لتصبح في النصف الأول من القرن العشرين، درّة مشّعة الى جانب قريناتها من مدن وقرى الاصطياف اللبنانيّة، واستقبلت بين حناياها كبريات الأحداث والشخصيات التاريخيّة، من لبنانيّة وعربيّة ودوليّة. ولعلّ من أهم محطّات هذا التحول، كانت المضبطة الإدارية لتشكيل مجلس بلدي في عين صوفر، عام 1913م، لكن انتخاب هذا المجلس الذي كان محدداً في 23/8/1914، لم يحصل، بسبب ظروف الحرب العالميّة الأولى. وانتظرت عين صوفر حتى عام 1922م لتشهد ولادة أول مجلس بلديّ فعليّ، بموجب القرار رقم 1458 الصادر عن حاكم لبنان الكبير “ترابو” بتاريخ 25 تموز 1922. وبعدها بسنتين كان تأسيس بلدة صوفر، وذلك بموجب القرار رقم 2775 الصادر عن حاكم لبنان الكبير “الجنرال فندنبرغ”، والقاضي بجمع “الأمكنة المعروفة باسم عين صوفر المقسومة حتى الآن ما بين قضاءي الشوف والمتن والموضوعة تحت ادارة شيخي قريتي شارون وقبيع”، لتصبح “قرية واحدة تسمى قرية صوفر”، وتلحق مباشرة بلواء جبل لبنان.

ومع بزوغ فجر الجمهورية، ظلّت صوفر مقصداً لكبريات العائلات اللبنانية والعربية، واتخذها ثلاثة من رؤساء الجمهورية، هم إميل اده، الفرد نقاش وأيوب تابت، مقراً صيفياً لهم، بالاضافة لعدد كبير من الشخصيات اللبنانية والعربية والدولية.

وفي عهد الاستقلال، حافظت صوفر على موقعها، واسطة عقد قرى الاصطياف اللبنانية، مستضيفة سلسلة من الاحداث والمناسبات الهامة، كمثل الاجتماع العربي الذي انبثقت عنه “اللجنة العربية العسكرية” عام 1944، والتي شكلت نواة قيام “جامعة الدول العربية” عام 1945م. وفي أواسط الخمسينيات، تمّ تحديد صوفر الى جانب بعض المدن والقرى الاخرى، كمراكز اصطياف، بموجب المرسوم رقم 8610 تاريخ 10 آذار 1955. واستمر الألق السياحيّ لصوفر حتى منتصف السبعينيات، عندما حلّت الحرب الأهليّة اللبنانيّة، معلنة بداية مرحلة مؤلمة من تاريخ لبنان، تركت آثارها على مختلف الأصعدة الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

لقاء مع رئيس بلدية صوفر

الأستاذ كمال شيا

في صوفر مختاران، السيد وجيه شيّا والسيد وجيه فياض، يكرسان وقتهما مجانا لخدمة البلدة وأهاليها. وفي صوفر مجلس بلدي مؤلف من اثني عشر عضواً موزعين على لجان لتوفير ما تحتاجه صوفر من خدمات، وفي المقدمة رئيس المجلس البلدي كمال شيّا، خريج الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، أحد ناشطي منظمة الشباب التقدمي لفترة طويلة، ثم أحد ناشطي المجتمع المدني، ومسؤول واحدة من الجمعيات المعنية بالتنمية المحلية في البقاع والشمال ومخيمات اللاجئين وسواها. يتولّى منذ 2016 رئاسة بلدية صوفر مع صحب مخلص ومصمم على تحقيق ما يصبو له أهالي صوفر ومنطقتها وما ينعش من جديد حاضرها بعد ماض كانت فيه حتى أواسط سبعينيات القرن الماضي درة بلدات الأصطياف اللبنانية.

بعد أكثر من 100 سنة على قرار إنشاء بلدية صوفر كيف يقيّم رئيس بلديتها عمل بلدية لها تاريخ طويل وما هي النجاحات والاخفاقات والطموحات:

ما أهم انجازات بلدية صوفر في السنوات الأخيرة؟

شبكة الصرف الصحي، مركز الجرد للتنمية والثقافة، والذي نأمل أن يتحول مركزاً ثقافياً مستداماً ليس لصوفر وحدها وإنما لمنطقتها أيضاً خصوصاً أنه مجهز تقنياً وفيه بداية مكتبة ورقية وألكترونية.

هل من خطط لدى البلدية لحفظ تاريخ صوفر الحديث والأمكنة التي استضافت أهم الأحداث العربية واللبنانية؟

لدينا اقتراح لإقامة متحف إلكتروني في منزل قديم. لدينا اقتراح لوزارة الاشغال بترميم موقف سكة الحديد وخزان المياه التابع له وتشجير الأرض التابعة له وإقامة طريق ذات طابع بيئي للمشاة والرياضة والدراجات.

هل من خطط لتوسعة الحدائق العامة التي بدأت بها البلدية؟

هناك الآن حديقتان في صوفر، حديقة المرحوم الشهيد كمال جنبلاط، وحديقة المرحوم الدكتور بشارة الدهان، الطبيب والمناضل التقدمي والقومي ورئيس جمعية كل مواطن خفير. ولدينا مشروع إقامة محمية صغيرة لسوسنة صوفر: irissefrana

السؤال دائماً عن فندق صوفر الكبير بعد 30 سنة من تدميره لماذا لم يجر الترميم؟

بدأ العمل من قبل مالكيه آل سرسق. لكن العمل بطيء بسبب الوضع. لديهم دراسة جدوى اقتصادية.

وكذلك قصر الدوناماريا الذي كان بمثابة القصر الجمهوري صيفاً؟

انتهت الدراسة الفنية لترميم القصر. الآن يقوم المالكون وهم من آل كوكرين بالمعاملات اللازمة بدعم ومساعدة من البلدية.

ما هي خططكم لوضع صوفر على خارطة السياحة اللبنانية الحديثة؟

أقمنا مواقع الكترونية متعددة للبلدة. المشاريع التي أشرنا إليها والترميم للمواقع التاريخية تساعد في هذا الصدد. ونحن نتعاون مع معنيين وجمعيات صديقة لصوفر لتسويق المواقع الطبيعية والأثرية والتاريخية الموجودة في صوفر على لائحة الوجهات السياحية المطلوبة. وللتذكير فكورنيش صوفر هو أحد المواقع المعروفة على مواقع “الأرض” ومواقع أخرى شديدة الحضور سياحياً. كما أن بلدية صوفر حرصت دائماً على ألّا يتعارض اي نشاط اقتصادي مع طابع صوفر البيئي والتراثي.

هل من مشاريع أخرى تودون التحدث عنها للضحى؟

هناك مشاريع وأفكار كثيرة لتطوير البنى التحتية وتحسين خدمات مياه الشفة، وإعادة صوفر إلى خارطة السياحة البيئية، وخصوصاً مع مهرجان “‘سوسنة صوفر”.

عائلات صوفر:

طربيه، فيّاض، حمدان، الأعور، ميرزين، الأحمدية، بو فخر الدين، الصايغ، فليحان، دلّان، بو ملهب، معوض، نخلة، بو جودة، النوّار، سرسق، مطر، عبد الملك، جورجس، طراد، حمصي، الأعور، شيّا، أبو فراج، عبد الخالق، البنا، أبو عمار، أبو جمعة، أبي المنى، الدمشقي، عز الدين، نادر، أبو جودة، أبي عبد الله، نجم، متى، بوتاري، كحالة، مقبل، السهلي.

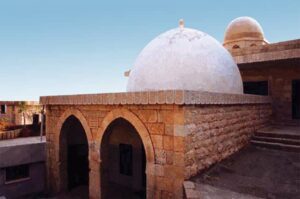

من اهم المواقع في صوفر:

֎ فندق صوفر الكبير

֎ قصر الدونا ماريا

֎ قصر جنبلاط

֎ كورنيش الرئيس اميل ادّه

֎ عين صوفر

֎ حديقة كمال جنبلاط العامة

֎ حديقة الدكتور بشارة الدهان العامة

֎ كنيسة سيدة الانتقال للروم الكاثوليك

֎ كنيسة الرسولين بولس وبطرس للروم الارثوذكس

֎ كنيسة السيدة العذراء للموارنة

هل من موسوعة أو ثُبْت على الأقل بالقادة العرب واللبنانيين الذي سكنوا صوفر؟

اللائحة طويلة لمئة سنة، ولكن يمكن تذكر أبرز القادة، الرسميين، رجال الأعمال والفنانين الكبار الذين سكنوا صوفر، ومن بينهم:

رؤساء جمهورية:

إميل إده، ألفرد نقاش، أيوب ثابت، بشارة الخوري، كميل شمعون

رؤساء حكومة:

رياض الصلح، رشيد كرامي، صائب سلام وشفيق الوزان.

سياسيون وشخصيات عامة لبنانيون:

فيليب تقلا، كمال جنبلاط، مجيد أرسلان، بهيج تقي الدين، عمر بيهم، عبد الحميد كرامي، ريمون وبيار وكميل إده، ألفرد وميشال وابراهيم وجرجي سرسق، محي الدين النصولي، رشيد جنبلاط، بيار دكاش،

ملوك ورؤساء وشخصيات عرب:

الملك الأردني حسين بن طلال، الرئيس السوري شكري القوتلي ورئيس الوزراء جميل مردم بك، الزعيم المصري سعد زغلول، أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الامير عبد الله بن عبد العزيز، الشيخ ناصر الصباح، الشيخ عبد الله الغانم، الاميرة مريم ناصر الصباح، الشيخ خالد المرزوق….

سياسيون وضباط عثمانيون وفرنسيون:

جمال باشا، انور باشا، الوالي علي منيف، المفوض العام الجنرال كاترو، مدير أعمال المفوضية الفرنسية القاضي روبير دي كاي….

فنانون عرب ولبنانيون:

محمد عبد الوهاب، فريد الاطرش، أم كلثوم، ليلى مراد، سامية جمال، صباح، سميرة توفيق…وآخرون.

لوحات فنية طبيعية ترسمها فصول السنة في صوفر